主に首都圏で働くビジネスパーソンが、地方の中小企業やNPOなどで、オンラインツールを駆使して副業をする。地方企業に貢献することで、自らのリスキリング・学び直しにもつなげていく。

そんな新しいリスキリングの形を提案する書籍が、『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』(自由国民社)です。

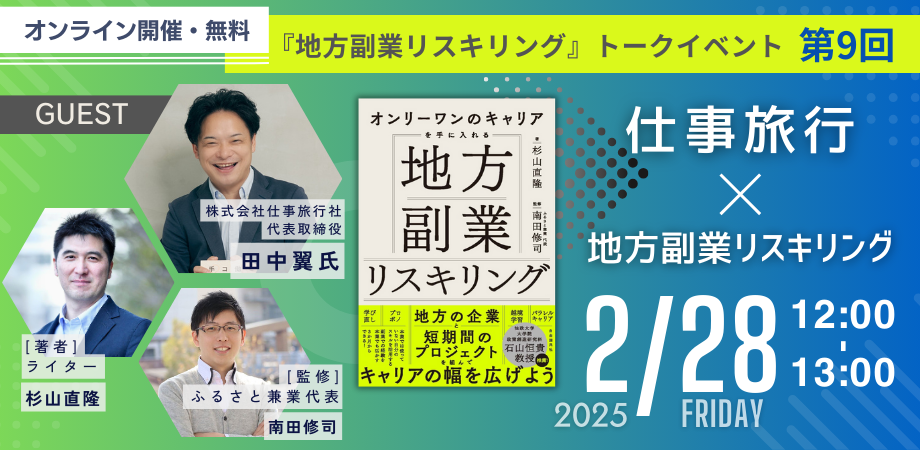

この本を手がけたNPO法人G-netと株式会社オフィス解体新書が、『地方副業リスキリング』の意義や魅力、活用法についてとことん語りつくすオンライントークイベント第9回が、2025年2月28日におこなわれました。

今回のゲストは株式会社仕事旅行社代表取締役の田中翼氏。

2011年より、100社以上の職場を1日体験できる「仕事旅行」を展開する、越境学習サービスの先駆け的存在です。

田中氏は「漫然と越境学習をしても、効果は薄い」と語ります。どうすれば身になる越境学習ができるのでしょうか。田中氏と、本書の監修者である南田修司氏と、著者であり本サイト編集長の杉山直隆がトークセッションをおこないました。その模様をダイジェストでお届けします。

(編集/山田優子、杉山直隆)

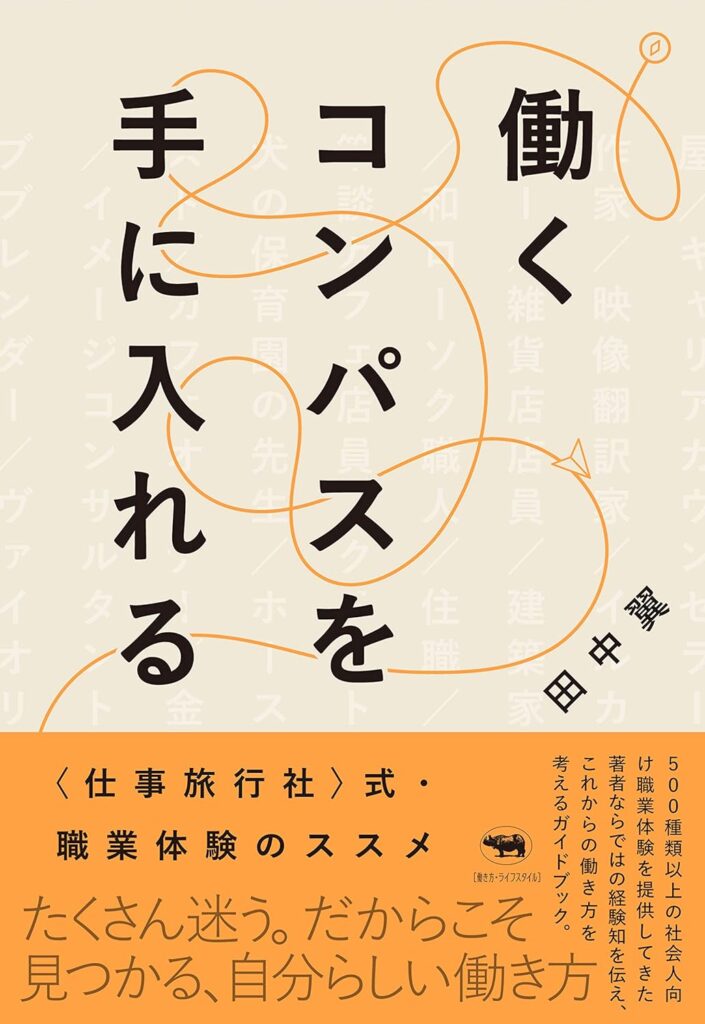

1979年生まれ、神奈川県出身。米国ミズーリ州立大学を卒業後、国際基督教大学へ編入。卒業後、資産運用会社に勤務。在職中に趣味で様々な業界への会社訪問を繰り返すうちに、その魅力の虜となる。「働く」ということに対する気づきや刺激を多く得られる職場訪問を他人にも勧めたいと考え、2011年に仕事旅行社を設立。700か所以上の職場と仕事をする中で得た「仕事観」や「仕事の魅力」について、大学や企業、地方自治体を対象に講演も多数実施。HRNOTEやJB press、東洋経済オンラインなどの媒体でも執筆中。著書『働くコンパスを手に入れる: 〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ』(晶文社)

もくじ

神主、農家、児童養護施設……。約100種類の仕事が1日体験できる

杉山 今回のゲストは仕事旅行社代表取締役の田中翼さんです。

田中 改めまして田中と申します。まずは仕事旅行社がどんなサービスを手がけているのか説明させてください。

よく「旅行会社ですか?」と言われるんですが、僕たちは旅行会社ではございません。単純に言うと、職場を訪問する、要は職場体験をしていくことを旅行になぞらえて、「仕事旅行」というネーミングを取っています。

「仕事旅行」というサービスは、一言で言うと、約100種類の仕事を1日体験できるサービスです。「やっていることが、大人版のキッザニアだよね」と言われることもありますね。

たとえば「1日、左官職人になってみます」「1日、神主体験をしてみます」といったことを体験として提供しています。僕のイチオシは「児童養護施設に1日行ってみる」という体験です。いずれも自分たちで1回、全部体験したうえで、「じゃあ、こういうところを見せましょうよ!」とプログラムを組み立てています。

たった1日の体験でも、その職場のプロフェッショナルの価値観やお客様が喜ぶ姿に触れることで、感情が揺さぶられたりすることもあり、さまざまな学びを得ることができます。

もともと個人向けのサービスとしてスタートしましたが、最近は日経新聞で紹介されたり、『ワールドビジネスサテライト(WBS)』という番組では「仕事旅行はリスキリングの前段になるサービスなんじゃないのか」と紹介されました。現在は個人だけではなく、法人の研修としても使われるケースが増えてきております。

杉山 法人契約は現在100社ほどあるというお話ですが、「従業員さんたちが好きなものを受けていいよ」といった感じですか。

田中 企業さんによっては「受けさせたい」「受けさせたくない」というものがいろいろあると思うので、僕らが「ここを体験してもらうといいのでは?」という仕事場をピックアップして、ある程度、仕事場の母集団を作らせてもらい、特設ページを作ります。そのページに従業員さんがアクセスし、「自分の行きたいところと日程」を選んで、現地に行って参加していただきます。

さらに、その前後でワークを組み込み、学びとして定着させるようなプログラムをワンパッケージにして提供している次第です。

杉山 行くのは1社だけですか? それとも何社か行くのですか?

田中 企業さんによりますね。1人の従業員が1カ所だけ行って終わるケースもあれば、1人の従業員が3ヵ所行くというケースもあります。僕らが最初に「何回分」という形で企業さんに提供し、その中で「1人あたり何回まで」という形で振り分けて使ってもらうという流れですかね。

杉山 私も仕事旅行さんのサービスで工芸作家さんのところに行ったことがあるんですが、仕事場がバラエティに富んでいて、他の越境体験ではなかなかできないものが揃っていますよね。「神主さんの1日体験」なんて、他にはないと思います。最近も新しい体験が増えているのですか?

田中 ちょこちょこいろんなサービスを増やしていて、最近では地域の体験も増えています。千葉県いすみ市の二拠点生活の実践者のもとを訪れたり、農業や養鶏の現場を体験できたり、と幅広くやらせていただいています。

地域は関東圏が全体の半分以上を占めますが、その他の地域にも拡大しています。

杉山 プログラムに参加された方はどういう反応をされていますか?

田中 「仕事って楽しいものなんだと気づきました」という声が一番多く聞かれます。仕事に対する固定概念が崩れるといいますか。1つの会社にずっといると、その仕事がすべてだと思い込んでしまいがちじゃないですか。この後の話につながってくるかもしれないのですが。

社外体験で得られる7つの価値とは?

杉山 では、この流れで、トークセッションに移りましょうか。まずは、仕事旅行や地方副業のような「越境体験」の意義についてお伺いしたいのですが、田中さんはどのようにお考えでしょうか?

田中 これはめちゃくちゃ難しい質問ですね。

「越境体験」ってすごく広い言葉だと僕は思っているんです。たとえば、Eラーニングや人材研修、人材開発研修なども、広い意味では越境体験の一部として捉えられることもあります。それぐらいビッグワードだと思っているんです。

なので、「越境体験の意義」というと、一概に説明するのが難しいなというのが正直思っているところです。

ただ、越境体験というのは単純に「学び方の種類」を示しているだけで、重要なのは越境体験を通じて「何を学ぶか」だとは思っています。

杉山 では「仕事旅行」と絞ると、どのような意義がありますか?

田中 僕たちは「越境学習」という言葉が生まれる以前の2011年から、長い間、この取り組みをしています。その蓄積を踏まえると、越境学習だけではないかもしれませんが、社外に出て体験することの価値は7個あると僕は思っています。

わかりやすい例でいうと、プロジェクトに参加して、そこで得た経験値で課題解決力の向上に結びつくこと。

あるいは、実際にやってみることで、座学では得られない学びが進化していくことです。

また、1つの会社に長くいると「モラルハザード」みたいな状態が起きがちじゃないですか。外の世界でいろんなものを見ることで組織の健全化が図れるという側面もあります。

あとはいろんな視点を持つことでイノベーションの創出につながることもあります。

それに、初めての人たちと一緒に何かをやることで「共創力」が高まりますし、さまざまな企業や職種の現場を体験することで、自分の立ち位置が相対的に捉えやすくなり、自社の魅力を再発見してエンゲージメントの向上につながるという側面もあります。

そして、いろんなものを相対的に見ることによって自分の立ち位置、要はキャリア軸が明確になり、キャリア自律の意識や主体性が芽生えるきっかけになる。自分自身のことがよくわかるようにもなります。

このように、いろんな意味が混在しているのが越境学習。だからこそ、「一発で一括解決できるのが越境学習」だと万能薬的に語られてしまう部分がすごくあるなと思っています。

杉山 そうですね、確かに万能薬的なところはあるんですけど、「これ」というものがないので、実際にいいの?悪いの?と、やったことない人はよくわからないところがありますよね。

田中 そう。ふわっとしちゃうんですよね。

越境学習で「比較級」を持つ

杉山 今、いろいろ挙げていただきましたけど、田中さんが「1番はこれだな」と選ぶとしたら何ですか?

田中 一番は、とどのつまり「自分のことを知るもの」だと思っています。越境学習=自分のことを知る、ですね。

杉山 逆に言うと、それまでは「自分のことを知らない」ということですよね。

田中 そうですね、自分のことはなかなかわからないものです。よく「海外旅行」に例えているんですが。初めて日本人が海外旅行に行くと、日本のいろんなことを聞かれたり、文化の違いに直面して「自分は日本人だな」と実感したりするじゃないですか。

それによって、「自分ってすごくいいところに住んでいて、自分はこういう状況にいて」と、外を見たことで初めて自分のことを相対的に理解できたりするんですよね。

要は、同じところにずっといると自分のことがわからなくなっちゃう。比較級がないと、わかりようがないんですよ。

これを会社に置き換えても一緒だと思うんです。1つの会社にずっといると「自分って何なんだろう?」「やりたいことはなんなんだろう?」って見えなくなっちゃうんですよ。

なので、越境体験をすることで相対的に自分の立ち位置がわかる。そこで初めて自分のことがよく理解できるようになる。これが一番の意義だと思っています。

杉山 仕事旅行は1日だけの体験ですが、それでもそういった気づきが得られるものなんでしょうか。

田中 得られると僕は思っています。

ここでの一番のポイントは「比較級を持つこと」なんですよ。そうすると、1ヵ所だけ行くよりも、僕らの体験は短期だからこそ、何ヵ所も行けたりするんです。たとえば、1日占い師になって、1日神主になって、1日なんとかになって…と体験すると、それぞれの違いが見えてくる。その比較級の中で、自分の輪郭がより整ってくるんですよね。

だからこそ、僕らの仕事旅行としての一番の価値は「自分のことを知る」ことだと思っています。

杉山 そうですよね。何も行かなければ、比較対象になるものがなかなかないと。でも、1日でも占い師や神主、花屋さんなどそういった場所に行くことで、自分自身の姿が相対的に見えてくる、ということですね。

越境することで「自分ごと」に出会える

杉山 一方で、南田さんは、G-netで「ふるさと兼業」のような地域副業マッチングや、「シェアプロ」のような企業の研修プログラムを実施されていますが、今のお話を受けてみていかがでしょうか?

南田 とても共感します。実は、ちょうど先週も越境体験について話していたんですが、越境の価値の1つは「自分ごとに出会える」ことだと思っているんです。

「自分ごとに出会える」にはまさに2つの意味があります。

1つ目は、いろんな場面に飛び込むことで、その仕事を「自分ごと」としてやっている人たちに出会えること。

2つ目は、自分自身の価値観や考えに気づけることです。

たとえば、神主さんや地域の伝統産業の職人さんなど、それぞれの仕事をやっていらっしゃる方々と出会うことで、「実は自分はこんなことを考えていたな」「自分が何とかしたいと思っていたな」など、自分自身の本当の思いに気づくことができる。越境体験を通じて自分自身の自分ごとにも出会える効果は、すごく大きいと思います。

自分のことって、自分で考えていても意外とわからないものなんですよね。でも、何かを通して視点を得ることで見方がわかってくる。

それと同じように、企業の研修では「自社のこと」も相対的に見えてくることがあります。「うちってこんなに資源があったんだ」とおっしゃる方もいます。異なる事業の知見を学ぶことができるのはもちろんですが、むしろ「自分自身のことがわかる」「自分ごとに出会える」というのが、すごくコアなところでの学びなんじゃないかなと思いますね。

杉山 「自社のことがわかる」と研修を受けた方はよくおっしゃいますよね。「意外と自社って、いいことやっているんだな」と気づいたり。

南田 普段、当たり前にしていたことが、実は別のところに転用できるスキルや知見だったんだ、という気づきにつながることもありますよね。

杉山 そうですよね。私は出版業界にいるので、みんな基本的に原稿は書けるんですが、外へ出てみると「結構、違うんだな」と。わかっていたはずなのに、改めてこういった体験をしてみると気づくことがある。「わかっているつもりで、実はわかってなかったな」ということはたくさんあるなと感じますね。

田中 結局、やってみないとわからないですよね。僕もそうだったんですが、本やメディアの記事を読むと「すごい人の話」「僕とは違う世界の話」と勝手に捉えちゃうんですよ。なので、リアリティがないんです。でも、実際にその場に行ってみると本には書かれていない部分もすごく見えてくるので、それによって初めてリアリティが得られる気がするなと思っています。

杉山 私が仕事旅行に参加したときも、かなりぶっちゃけて話をしてくれました。いわゆる裏話じゃないですが、「実はこういうところで収益を上げている」とか、稼ぎの仕組みを教えてくれたり。見えない苦悩を聞けたり。たった1日だったんですが、すごくよかったなと思いましたね。

田中 そうなんですよ。リアリティを感じること、自分にとっての刺激を得ること、仮に比較級を得ること。これらを目的に置いた場合、1日でも僕は十分だと思っています。もちろん目的によると思いますが、自分を知るためにいろんな比較級を持つ、そのためには1日でも2日でもいいから現地に行ってみることがすごく重要な気がしますね。

一方で、先ほど僕が7つぐらいバババって価値を述べたんですが、たとえば「〇〇力を磨く」とか「共創力を磨く」とか「プロジェクトの運用力を学ぶ」といったスキル面に寄ってくると、逆に1日では足りないんですよ。同じ「越境体験」なんですが、目的によって必要な期間も変わってくる。ここはすごく重要なところだと思っています。

杉山 WBSでは「仕事旅行はリスキリングの媒介」と言われていましたが、私もまさにそれなのかなと思っているんです。1日体験をすることで、「こういうことを学んだ方がいいな」とか「こういうマインドに変えた方がいいな」というきっかけ作りになる。そういう効果が仕事旅行はすごく大きいなと思いますね。

田中 そうですね。まさに土台の部分ですね。その先につなげるための基礎部分が身につくというのが、僕らのやっているサービスの価値なのかなと思っています。

「こういう世界っていいな」とスイッチが入る

杉山 実際、仕事旅行がきっかけで、その後に“何か”になったといった声も聞こえてきたりするんですか?

田中 僕らは転職を目的にしているサービスではなかったので、その後についてはあまり追っていなかったんですよ。でも、受け入れ先を訪問すると、「あの子、うちで働いているよ」という声を結構聞きます。

すごいなと思ったのが、うちの神主体験に参加した人のうち、3人が実際に神主になっていたことです。

杉山 えー、それはすごい。

田中 神主になるには大学に行かなきゃいけないんですよ。行き直さなくちゃいけなくて。確か国学院大学ともう一つ、関西の方にある神道系の大学のどちらかに行かないといけなくて。要は、すでに社会人になったあとに、わざわざ大学に通い直して神主になったんです。

それ以外にも「日本初の〇〇の職人になりました」という人もいて。仕事旅行をきっかけに新たな道に進んだという人が結構いるんです。

ただ「1日でスイッチが入って、次の日からその道に進んだ」というわけではなく、あの時の体験で何となく「こういう世界っていいな」というスイッチが入って、その後、いろんな経験を積み重ねる中で最終的に行き着いたというケースが目立ちます。それも数年後に気づくことが多いようです。

杉山 どちらかというと、即効性よりも遅効性ですよね。

私が10年ぐらい前に、仕事旅行で東京の工芸作家さんのところに行った時は、私以外に2人参加者がいたんですよ。1人は九州から来ていました。

すぐにその道に進むかはわからないけれど、工芸作家の道に行くにはどうしたらいいのかを知りたいということで、熱心に質問をされていました。先ほどいろんな経験をしてという話がありましたが、そこから何かに結びついていくといったものなんでしょうね。

田中 手前味噌ですが、要は「自分のコンパスを持つ」ということ。いろんな体験をすることによって、自分が進むべき道を示すコンパスを持つことができるようになるんです。

そして、コンパスを持つことによって「じゃあ、これを学ぼう」とか「リスキリングにつなげていこう」とか「転職しよう」とか、次のステップが取れるようになる。一番土台になるものが得られるのが、仕事旅行の価値なのかなと思いますね。

杉山 「自分のコンパスを手に入れる」というのは、ご著書のタイトル『働くコンパスを手に入れる: 〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ』)にもありますね。

越境はそこら中に転がっている

杉山 南田さんに質問ですが、「ふるさと兼業」や「シェアプロ」でも、そういう後からの変化って起きてくるものなんでしょうか?

南田 そうですね。これは社会人の副業、兼業だけじゃなく、大学生のインターンもそうだと思うんです。先ほども話に出ましたが、「相対的に見ることで、自分や自社のことをより深く理解していく」こともそうですし、違った文脈に飛び込むことで、自分が持っていた知見や技術、スキルの汎用性や、他の分野に横展開できる可能性に気づくことができる。こうしたことは、越境体験の中で起こることだと思います。

その結果、体験から戻ってきた後に転職される方もいれば、逆により解き放たれて本業で活躍していく方もいます。これはまさに、杉山さんが『地方副業リスキリング』で取材された方にも見られたことですよね。自身の理解が深まることで、自分に合った仕事の進め方や自分に合ったキャリアの積み上げ方を皆さんが考えるようになっているなと思います。

それこそ5、6年前に「シェアプロ」に参加された方々と今でもFacebookでつながっているんですが、大学に入り直してる方もいますし、仕事を通じて見えてきた課題意識から転職された方もいます。そういう変化をFacebook上でを見ていると、皆さん「次のステージにどんどん進んでいるんだな」と感じることは多いですね。

杉山 大学に入り直すという話は、先ほどの神主さんのところでもありましたけど、そのあたりは「リスキリングの媒介」という話にもつながりますね。仕事を通じて「これが足りないな」と明確に見えてくるというのはすごく大きなポイントですよね。

南田 そうですよね。初回ゲストの石山先生が「良い越境体験は、あるようでない」とおっしゃっていたと思うんです。もちろん、普段の自分の環境とは大きく異なる、学びの資源が豊富な越境先は確かにあるけれども、

同時に、「どんなに身近なことでも『越境』ということを自覚して、そこから気づきを生み出すことができる」と。それを「越境学習力」と言ってもいいかもしれませんが、その力があれば、どんな環境でも実は気づきが生まれるとおっしゃっていました。

そういう意味では「良い環境」を求めるだけではなく、「いろんな環境の中で、どう学んでいくのか」という話も大事である。石山先生はそういうニュアンスのことをおっしゃっていましたね。

田中 すごくわかります。

杉山 田中さんは「越境学習したいなら飲み屋に行け」とも言ってるじゃないですか。今の発言にはかなり共感するのでは?

田中 めちゃくちゃ共感しますね。越境ってすごい広いワードで、ちょっとしたアウェイな環境でも全部「越境」なんですよね。今日このセミナーに参加していることも越境ですし、僕がよく言う「地元の赤ちょうちんの居酒屋や、個人経営のバーに行け」というのも越境なんですよ。普段、全然関わらない人と関わることも越境なんです。

つまり、越境はそこら中に転がっていて。だから、わざわざ海外に行かなくても、わざわざベンチャーに行かなくても越境はいくらでもできるんですよ。でも重要なのは、まさに南田さんがおっしゃったように、そこから「どれだけ学び取れるか」「それを学びに変えられるか」という学びの力です。

AIのテクニカルなスキルを学ぶとか、そういうことにお金をかけるぐらいなら「学ぶ力を身につける」ことに全力で投資していった方がいいんじゃないかなというのが僕の意見です。

なぜ人事と越境学習はミスマッチが起こるのか

南田 ここからちょっと難しい話に突っ込んでいきたいんですけど。そう思った時に、「越境を通じた学び」というのは、ある種、従来の知識観とは異なる位置にあると思っています。いわゆる、体験や経験の中から「知を創造する」というんですかね。

従来の知識観では、「これが学べる体験」「これが得られる経験」といった具合に、ある程度、学ぶべき知識やスキルが決まっていて、それを獲得しに行くというイメージでした。

でも、おそらく仕事旅行も地方副業もそうですが、「これをやったからこれを学べる」というようにパターン化することはできるものの、実際はその中で自分自身の持つ経験と掛け合わせながら自分なりの知識を生み出していく過程のほうが、よりマッチした考え方かなと思っているんです。

この点が、おそらくリスキリングや人材育成の研修という捉え方で企業さんとやり取りするときに難しくなるポイントだと思っています。企業側は「このプログラムで何が得られるんですか?」と答えを求めたがる傾向にあると。でも、何が得られるのかというよりも、越境先で「どういう知を創造できるのか」という視点にシフトしていかないといつまで経っても変わらない。

たとえば、「イノベーター人材を育成したいから、越境学習をしたい」と企業側が考えているとします。でも、「イノベーターを育成したい」という目的と、「この体験で何が得られるのか」という問いは、目指すゴールがミスマッチしていくように感じるんです。

話がちょっとめんどくさい方向に行ってますけど(笑)。

杉山 この話、いいと思います。すごく重要なポイントですよね。

南田 知識観のアップデートができると、学習力は格段に飛躍するんじゃないかなと思いますね。

杉山 田中さんはいかがですか?このあたり、実際に企業とのやりとりの中で田中さんも直面することが多いと思いますが。

田中 確かに企業さんから「何が得られるんですか?」と聞かれることはよくあるなと僕も実感しています。それに対して僕が思うのは、南田さんの話とちょっとずれるかもしれないんですが、企業側が「越境学習によって何を得たいのか」をそもそもわかっていないケースが多いと思うんです。

くり返しになりますが、僕らが考える越境学習の効能は7個ぐらいあるんですよ。でも多くの企業は、「越境学習を導入したい」とふわっとした状態で来ているので、それによって達成したい具体的なゴールが決まっていないまま、「これもやりたい、あれもやりたい」と全部詰め込んできちゃうんです。

たとえば「自分のキャリア観を明確にする」というのがゴールだとしたら、それに合った学び方があるわけですが、キャリア観を明確にするために、ベンチャー企業で1年間副業をしたとしても、僕はあんまり効果があるとは思えないんです。

それよりも、僕らが提供するような1日体験でもいいから、10人、20人の異なる職業の人たちと会う方が、自身のキャリア観を見つめ直す意味では有効だったりするんです。

一方で、「リーダーシップを身につけたい」というゴールで1日体験だけしても、ほとんど意味がありません。半年から1年ほどリーダーの経験を積まなければ価値は出てこない。結局、何が目的なのか。「リーダーシップ育成」と言いつつ、実は「キャリア研修」として使いたいというケースもあるんです。そうすると目的が整理されないまま越境学習に期待をして導入しようとする人事担当者が多く、そこが課題になっていると感じています。

杉山 人事など導入する側が「何を得たいのか」を明確にしないと、何をしてもあまり意味がないということですね。

田中 そうなんですよ。「視野を広げたい」とふわっとしたことを言われるケースがよくあるんです。「視野を広げるって何なんですか?」というのが言語化されていないままなので、結局、「越境学習万能薬」みたいにふわっとして終わっちゃうことが多いんです。たとえば、「視野を広げて、イノベーションを起こしてほしい」と具体的に言われれば、「いろいろな仕事を見て、最後にプレゼンまで持っていきましょう」と提案できるんですが。最初の定義が曖昧だと、こちらも適切な答えが出せないんですよね。

南田 そもそも「人材育成プログラムを考える」とか「イノベーション〇〇プログラムを考える」とか、事務局としての仮説や意図というのがまずはめちゃくちゃ重要ですよね。

一方で、先ほどの話に戻りますが、どこの越境現場に行っても、越境学習力が高い人は学び取ることができるじゃないですか。それこそギグワークのような短時間の仕事からでも、学べることが多々あるわけです。

そういう意味では、「個々の越境学習力」の話と「研修として設計する側の仮説や意図」の話、この2つがあると思うんです。

しかし、多くの企業では、その構造がこんがらがっているように思います。

たとえば、「越境学習の研修をやりたい」となった時に特に多く挙がる目的は「イノベーション人材をどう育成するのか」です。「0→1を生み出せる人材を育成したい」「無から有を新たに作り出せる人を増やしたい」「これまでなかった視点を持って、発想を転換できるような人を育てたい」というわけですが、そのニーズに応えるために、研修を設計する仕掛け側が「答えを生み出せる人を育てたい」と思っているのに、「ここの現場にある答えは何ですか?」と事前に知ろうとしてしまう。

要するに、「0→1で生み出せるイノベーターを育てたい」と言っているのに、「学ぶべき答えがないと研修が成り立たない」と言うわけです。これは矛盾しているんじゃないかと。

田中 わかります。

南田 そのあたりが、「学びの考え方」や「知識とは何かの捉え方」にも関わってきますよね。

越境学習には「遊び」と「スキマ」が必要

杉山 今の話は個人の学びというよりは企業の人事の考え方の話かと思いますが、それを踏まえて、企業が越境学習をうまく取り入れるためには、何が重要だと考えますか?

田中 僕の考えでは「法人としての目的意識をはっきり持つ」ということですね。

南田 行く場所によって環境も違いますし、越境学習はもともと曖昧なものだから、ちゃんとしたプログラムとして運用しようと思った時に、内部調整の難しさは必ずあると思います。まずは人事の方自身で体験してみるというのは大事なことだと思いますし、それを実践している企業はすばらしいなと感じます。

田中 自分たちも体験したいという声は多いですよね。

南田 それから、越境学習で大事だなと思うのは、「遊び」や「スキマ」を残すことです。もちろん、プログラムをきちんと作ることはすごく大事ですよね。「行ってこい」で「学んでよかったね」では、正直プログラムとは言えませんから。ある程度、限られた制約や条件の中で、学びの資源に豊富にアクセスできるように設計することは大事だと思うんです。

他方で、がんじがらめにしすぎると、期待する学びが生まれなくなってしまうということもあります。そういう意味では、プログラムとしての枠組みは作りつつも、飛び出していけるように、遊びやスキマを残しておくことはとても大事だと思います。

杉山 がんじがらめにしようとする企業さんは多いんですか?

南田 一般的に、企業に限らず多くの人がそうしたくなる傾向がありますよね。人材育成と考えると、どうしても学習をコントロールしたくなるので。僕の大学の先生が学習論の研究者だったんですけど、その先生がずっと言っていたのが、「本当に優秀な人材とは、自分たちが作った教育プログラムのスキマを抜けていくやつらのことを言うんだ」と言っていました。

当時、アクティブラーニングのような参加型授業が学校現場で研究・導入されていた時だったんですが、型を作ってその中で学生たちを育てようとすると、「アクティブじゃなくなっていく」という悩みがあったんです。つまり、スキマから出ていくことが、真にアクティブを発揮しているという状況だと考えると、教育者は「スキマを残さないとダメだ」と言っていて。僕はこの話がすごく印象に残っています。

逆に枠を固めると「優等生は育つ」と言っていましたが、本当に自分たちの期待を超えていく人材を育成するとなると、教える側が「自分たちの枠を捨てることも必要だ」と言ってましたね。

杉山 その辺の絶妙な設計が重要になってくるわけですね。なかなか難しいところかもしれませんが、「余白を残す」という意識があるかないかで、学びの深さも変わってきそうですね。

南田 そんな気がします。

田中 ただ、そもそも越境学習で「余白をなくす」こと自体がまず難しいですよね。絶対に余白は生まれるものだと思います。

南田 だからこそ、越境なのかなって思いますね。

振り返らないと、余白の部分が昇華できない

田中 むしろそこで重要なのは、「余白の部分で得たことをちゃんと学びに昇華できるか」がポイントだと思っています。

杉山 どういうふうに学びに昇華していくかは個人の姿勢に関わる部分ですね。越境学習を受ける個人としてどう臨めばいいのか、田中さんはどうお考えですか?

田中 まず、越境学習に行く前の段階でいうと、「自分はここで何を得たいのか?」という、ある程度の方向性を持って臨まないとダメですよね。「越境学習に行けば何かが変わるんだ」と漠然と考える人がいますが、それでは学びが浅くなってしまうんです。

越境学習を通じて「自分は何を得たいのか?」をある程度事前に押さえておかないと、現地に行ってのんべんだらりと体験して終わってしまいます。その前段階としてちゃんと明確にしておくべきです。

たとえば、「この職業の道に進みたいから、リアリティを知りたいんだ」とか「この業界の人たちと話をして、こういうスキルを得たいんだ」「こういう視点を身につけたいんだ」と、目的意識を持って臨むことがまず心構えとして大事になります。

それに、越境学習先は余白だらけだと思うんです。その場で何を学んだのか振り返りがなければただの体験で終わってしまう。僕は昔、振り返りがめんどくさいなと思っていたんですけど、めちゃくちゃ重要ですよ。振り返らないと余白の部分が昇華できません。なので、

「越境学習の体験+振り返り」までをセットで行うことが、本当の意味で身になる学びにつながっていくんでしょうね。

杉山 南田さんはいかがですか? 「シェアプロ」なども振り返りは行っていますよね。

南田 行いますし、とても大事だと思います。

僕は越境体験に行くこと、もしくは一定期間どこかに参加するという時間は、必ずしも学びを約束しないと思っています。むしろ、時間が学びを約束してくれるわけではなく、その中での行動の数が学びに影響するでしょう。一方、行動や経験がそのまま学びの質に転嫁するかというと、そうでもないと思っています。

むしろ、田中さんがおっしゃったように、振り返りや内省の質が学びに影響すると思うと、「何をしたか」「どこに行ったか」という以上に、その経験の中で意図を持ってどんなアクションを起こしたのか、どれだけ深くコミットメントしたかが重要になる。そして、それに対して自分なりの内省を持てたのか。この2つを意識しておくことで経験体験の価値を高めていけるんじゃないかなと思いますし、そういうマインドを持っていることが重要なんだろうなと思います。

田中 僕、飲み屋に行くときも、いろんな人と関わろうとすごく意識しています。絶対に誰かと絡むんです。友達と2人で会話して終わるような飲み方には全然興味がありません。全然知らない場所に1人で乗り込んでいって、絶対に話さないであろう人たちと絡むことで世界を広めたい。自分と違う人たちの視点を知りたい、という目的で行くんです。だから、次の日、絶対に振り返ります。「あの人、なんであんなこと言ってたんだろう」「相手にこう言われて、なんでカチンときたんだろう」と絶対に考える。そうやって自分の内省を深めるんです。

杉山 そう考えると、相手と一触即発のような危うい会話が起きることも、実はすごく重要だったりしますよね。

田中 そうそう。そうすると、「あの人にはこういう背景があるから、きっとああいう発言をしたんだろうな。そこに自分はイラッとしたんだろうな」といろいろ考えると、自分ごと化できますし。次に似たような場面と遭遇したときに、違う対応ができるだろうなと思っているんです。完全に趣味でやっています(笑)。

どの越境が一番ハマるのかを考えよう

杉山 最後に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは南田さん、お願いできますか。

南田 仕事旅行社の田中さんにお越しいただき、仕事旅行という越境の企画についてお話を伺いましたが、まさに先陣切って作られた取り組みだなと思っています。いわゆる旅行のように従来の地域に飛び込んで行くのとは全く違う切り口で、仕事旅行さんは越境体験をされてきたんだろうなと思います。

僕らが今取り組んでいる副業や越境研修もそうですけど、全く異なる環境に飛び込んでみること、そしてそこに「面白そう」とか「ワクワクする」といった好奇心を持って飛び込んでみることが、本当に身になる「越境体験」をするうえでとても大事だと思っています。短期から長期までさまざまな飛び込み方があると思いますが、「行っていいのかな」と迷うよりは、まずは飛び込んでみる。そういう形で地域やいろんなものに関わっていただけると嬉しいなと思っております。

杉山 田中さんからも一言メッセージをいただけますか。

田中 「越境」って本当に広いワードなので、それこそ飲み屋に行くことも越境ですし、僕らが提供しているような短期の越境体験、地方に行ってみること、副業を始めてみること、いろいろな形があると思うんですよね。それぞれ効能が違うので「どれが一番いい」という話では決して僕はないと思うんですね。

なので、「自分にとって今、必要なことは何なのだろう」「自分がやりたいことって何なんだろう」と見極めた上で、「どの越境が一番はまるんだろう」と考えて越境を使ってもらいたいなと、改めて感じました。今日はありがとうございました。

杉山 そうですよね。まさにいろんなものがあるので、まずは調べてみることが大事ですよね。弊社が運営している『30sta!』でも、そういった体験がたくさんあるので。自分に合ったものを見つけて良い体験をしてもらえたらと思います。

また『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』では、今日の話の中ででてきた「振り返りの仕方」なども取り上げていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

改めて田中さん、本日はありがとうございました。

※仕事旅行の魅力についてもっと知りたいという方は、田中翼さんの著書『働くコンパスを手に入れる: 〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ』(晶文社)をどうぞ。https://amzn.to/3G95g2c

※さらに「地方副業」「プロボノ」のポイントを詳しく知りたい方は、『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』(杉山直隆/著、南田修司/監修、自由国民社)をぜひご覧ください。

https://amzn.to/46NWmQM