新しいリスキリングの形を提案する書籍『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』(自由国民社)。

この本を手がけたNPO法人G-netと株式会社オフィス解体新書が共催する『地方副業リスキリング』トークイベントの第11回が、2025年4月24日におこなわれました。

ゲストは、株式会社ローンディール 代表取締役/WILL-ACTION Lab.所長の大川 陽介 さんです。

ローンディールは、大企業の社員がベンチャー企業で1年間価値創造に取り組む「レンタル移籍」を手がける企業です。

その「レンタル移籍」の事前研修をベースに、大川さんが著した書籍が『WILL 「キャリアの羅針盤」の見つけ方』。

「WILL」とは、「やりたいこと」や「ありたい姿」のことです。

大川さんいわく、組織のWILLを自分自身のWILLと思い込んでしまい、自分自身のWILLを持てていない人が少なくないといいます。

自分のWILLを見つけるためにはどうしたらいいのでしょうか?

『地方副業リスキリング』の監修者である南田修司さんと、著者であり本サイト編集長の杉山直隆が、大川さんとトークセッションをおこないました。その模様をお届けします。

(編集/山田優子、杉山直隆)

株式会社ローンディール 代表取締役/WILL-ACTION Lab.所長。

早稲田大学大学院にて機械工学を専攻後、富士ゼロックスにSEとして入社。SOL営業、新規事業開発、人材開発など企業内での越境を経験。社外では、約50社の大企業若手有志1000名を巻き込んだ任意団体「ONE JAPAN」の共同発起人/副代表として、挑戦する個人の覚醒、組織風土変革、価値共創に挑んだ。それらを通じて人の行動の起点となる「WILL(意志)」の重要性を体感し、「越境」の可能性に共鳴したことから、株式会社ローンディールに参画。現在、代表取締役およびWILL-ACTION Lab.の所長として、「意志ある行動」を電動アシストする三人娘の父。国際コーチング連盟認定コーチ/中小企業診断士。著書『WILL「キャリアの羅針盤」の見つけ方』(ディスカヴァー)

もくじ

「越境」は2度ある。意志と行動でキャリアを変える

杉山 今日のゲストは、株式会社ローンディール 代表取締役/WILL-ACTION Lab.所長の大川陽介さんです。

大川 ローンディールでは、「レンタル移籍」という事業を手がけています。「越境」×「修羅場」×「振り返り」という3つの要素を掛け合わせて、特に大企業の人材育成から組織開発へとつなげる取り組みです。

私は、もともと富士ゼロックス(現・富士フイルムビジネスイノベーション)という、いわゆるJTC(Japanese Traditional Company)と呼ばれる大企業で約14年間働いていました。

その一方で、社外では「ONE JAPAN」という任意団体、いわば有志団体の共同発起人としても活動してきました。この団体は、企業の枠を超えた若手メンバーが集まり、「自分たちは何をしたいのか?」という問いを軸に、それぞれが自分の企業(ホーム)を飛び出し、社会に向けたアクションを起こしていく活動です。

この活動を通じて強く感じたのは、WILL(意志)を持って行動する人たちが集まると、場に大きな力が生まれるということです。これは「地方副業」にも通じる考え方で、単に「儲かるから」ではなく、「自分がこれをしたい」という意志を持って地域に飛び込み、現地で活動し、何かを発見し、それを自分の場所に持ち帰るわけですよね。

今日はこの「WILL」というテーマを軸に、どうやってその意志を見つけ、行動に移すかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

杉山 「レンタル移籍」とはどんな事業なのか、もう少しお聞かせいただけますか。

大川 私たちは、大企業の中でモヤモヤを抱えている人材や、成長機会を求めている人材を発掘して、ベンチャー企業という“修羅場”がある現場に送り出しています。

ここでいう「修羅場」とは、急速に変化する環境や、限られたリソースで成果を出すことを求められる厳しい現場のことです。この経験を通じて、参加者は自分の強みや課題に気づき、「覚醒」し、成長を遂げます。

ただ、大事なのは外に出て挑戦するだけではありません。得た経験を自社に持ち帰り、新たな視点で組織のイノベーションや変革に貢献することです。

私たちはこのプロセスを「越境」と呼んでいますが、実は越境は1度きりではなく、「2回目の越境」も存在します。1度目は未知の環境に飛び込むことでの挑戦。そして2度目は、自社に戻り、これまでの視点とは異なる視点で組織や自分と向き合う挑戦です。新たな壁や葛藤に直面し、どうやってそれを乗り越え、学びを組織に融合していくかが鍵となります。

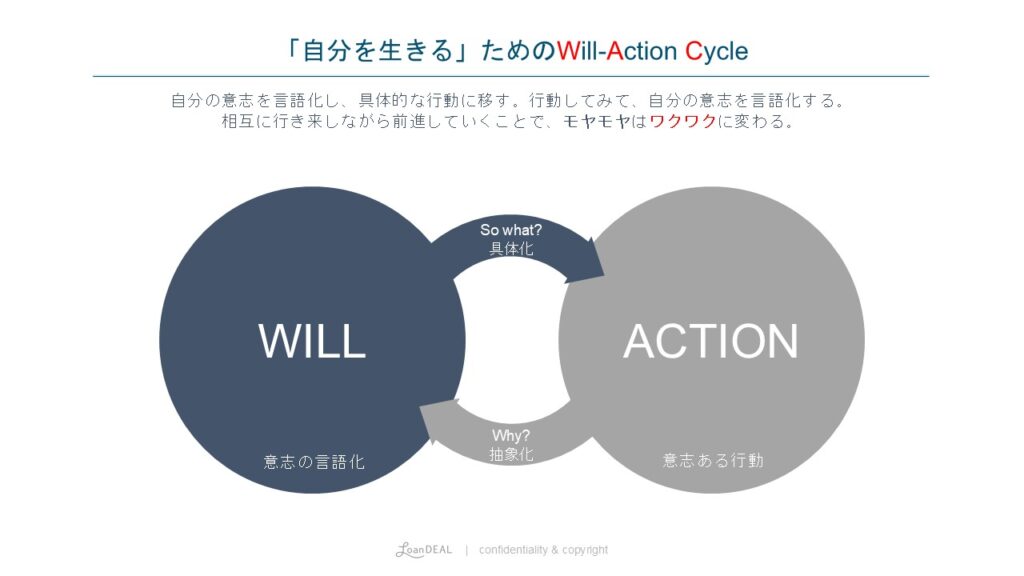

よく「修羅場が成長を促すのか?」と聞かれますが、本質はそこではなく、私たちが重視しているのは「WILL(意志)」と「ACTION(行動)」です。どんな環境であっても、意志を持って行動すること。それをどれだけ多く、質高く経験できるかが、人の成長や覚醒を左右します。この考え方を体系化し、「WILL-ACTION Lab.」という形で研究・開発し、企業研修として提供しています。

また、このノウハウは社会人だけでなく、大学生や高校生、中学生にも役立つと考えています。より多くの方にこの考えを届けたいと考え、2024年3月には『WILL 「キャリアの羅針盤」の見つけ方』という書籍を出版しました。

「WILL」とは? 志・夢・パーパスとの違い

杉山 「WILL」とは何か、なぜ今それが大切なのか、教えていただけますか。

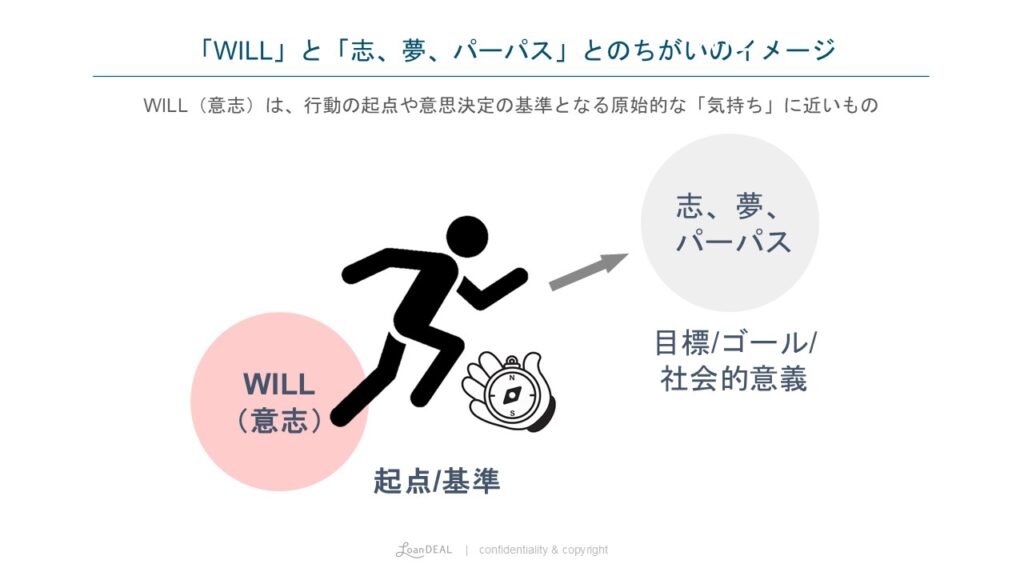

大川 「WILL」とは「意志」のことですが、これが意外と曖昧な言葉なんですよね。人によって解釈も少しずつ違います。ここでは、「WILL」に近い言葉である「志」「夢」「パーパス」との違いを整理しておきたいと思います。

「WILL」は、行動の起点や足場のようなものです。たとえば「こういうのが好き」「やってみたい」といった、とてもプリミティブな感覚。つまり、心が動かされる衝動の源泉こそが、「WILL」なのです。そこにあとから社会的意義をのせたものが「志」「夢」「パーパス」になるというイメージです。

意志=WILLという足場がないままに「夢」を語っても、自分の基準がないためふらふらと揺らいでしまいます。また、うまくいかなかった時に立ち返る起点がないと迷子になってしまうこともあります。

逆に、WILLがしっかりしていれば、新しい夢や目的が生まれても、あるいはそれが達成されたり、変化したとしても、自分の意志を軸にして、行ったり来たりしながら人生を進めていくことができると思うのです。

ところが、このWILLは、普段なかなか意識しづらいため、最初はどうしてもモヤっとしていて、輪郭がつかみにくいものです。しかし、「これは好き」「これはやりたくない」といった感覚を整理していくことで、自分なりの境界線が少しずつ見えてきます。

すると、自分のWILLと、組織や相手のWILLとの重なりや違いが見えてくる。たとえば、地方副業で中小企業や行政、学校と関わる場合でも、自分のWILLと相手組織のWILLがどこで重なっているのかがわかれば、限られた時間の中でも「どこに力を注ぐべきか」が明確になります。

そして、そうしたWILLを明確に持った人たちが集まることで、チームやプロジェクト全体の力も底上げされていく。そんな良い循環が生まれることを、私は期待しているのです。

「WILL」に潜む2つの落とし穴

大川 ただし、WILLにいざ向き合おうとすると、意外とやっかいなところが2つあります。

ひとつは「組織や他人のWILLに同化してしまうこと」です。

自分では「これが自分のWILLだ」と思っていても、実は組織のWILLに同化してしまっているケースは意外と多くあります。

私自身の経験で言えば、前職・富士ゼロックスの「知の創造」というWILLに強く共感し、「これは自分のWILL」だと思い込んでいました。けれどある時、「もし会社がなくなったとしても、自分は“知の創造”をやり続けるのか?もう一度、コピー機を発明して売りにいくのか?」と自問してみたのです。そのとき「やらないな」と思った。つまり、自分の意志だと思っていたものは、実は思考停止して組織のWILLに“ただ乗り”していただけだったのです。

こうやって組織のWILLに同化していると、「この会社の理念が好きだから」と言い聞かせて、自分が本当はやりたくないことでも頑張り続けてしまう。その結果、モヤモヤが積み重なり、やがて心が苦しくなってしまう。それがWILLの同化によるリスクです。

もうひとつのやっかいなところは「CANとMUSTに引っ張られて、WILLを見失ってしまうこと」です。

WILL(やりたいこと)を考えるうえで、CAN(できること)とMUST(やるべきこと)もあわせて語られることがよくあります。

この3つの重なりを広げていこうと言われるものの、CANやMUSTに沿って働いていれば、成果も出るし、ある程度の満足感も得られるため、この2つが優先されやすいのです。すると、CANとMUSTに引っ張られて、WILLを見失ってしまうのですね。

たとえば私も、プロジェクトマネジメントが「できる」から、副業でもつい「PMやります」と言いそうになるんですが、実はあまり得意でも好きでもなかったんですよね。「わざわざ外に出てまで、それをやる必要あるのかな?」と感じてしまう。

すると、得意なこと(CAN)=WILLと思い込んでいたことに気づいて、やがてモヤモヤにつながっていくのです。

「WILL(仮)」でいい。動きながらアップデート

大川 そしてもうひとつ、大事なポイントがあります。それは、WILLは変化するものだということです。

「ブレない軸」に憧れて、一つの正解を探そうとするため動き出せない人が多いのですが、人の価値観や興味は、環境や経験によってどんどん変わっていきます。たとえば、インドに行って価値観が変わったり、地域に関わって視点が変わったり。新しい経験をすれば、それに応じて価値観はどんどんアップデートされていきます。

だからこそ、最初から完璧なWILLを見つけようとする必要はありません。「WILL(仮)」でいいから、今の自分が少しでも「気になる」「面白そう」と思えるものを起点に、まず動き出してみる。これが一番のコツです。

実際に動いてみて、「これは違うかも」と思ったら、WILLを見直せばいいし、「これは面白い」とハマれば深めていけばいいわけですから。「動く→気づく→調整する」というサイクルを回しながらWILLの質を高めていく、この過程こそが「生きる」ということなのではないかと私は思っています。

「WILL」の見つけ方は「掘って、磨いて、描くこと」

杉山 では、WILL(仮)で動くとしても、どんな手順でWILLを見つけていけばよいのでしょうか?

大川 よくあるNGパターンは、「自分は何をしたいんだろう」とひたすら問い続けてしまうことです。

私自身も、かつて「あなたは何がしたいの?」と何度も聞かれて、正直つらかった経験があります。最近では「WILLハラスメント」という言葉も耳にするようになりました。1万回問いかけたとしても、10,001回目に答えが出るとは限らないですよね。

それだけ難しい問いだからこそ、「聞き方を変える」というのが大事なのです。

私が提案しているのは、「WILL発掘フレームワーク」という形で、いきなり「何をしたいの?」と聞くのではなく、問いを分解するという方法です。

たとえば、「どんな生き方をしてきたの?」「なぜ海が好きなの?」「これから先、どんなことを願っているの?」と、時間軸や視点を変えて問いかけていく。要は、自分を一度“要素にばらして”みるということですね。

そうやっていく中で、星座のように自分の中の「一等星」「二等星」といった要素を見つけ出していく。そして、それを少しずつ組み立てていくのです。

すると、「ビジョン」「ミッション」「バリュー」といった形で、自分はどんな価値観を持っていて、何をやりたくて、その先にどんな世界を見たいのか、ということを構造的に説明できるようになる。それにストーリーを乗せて、WILLとACTIONがつながった状態になっていくのが理想です。

だから私は、「掘って、磨いて、描く」という言い方をしています。まずは自分の奥底まで掘ってみる。誰でも人生の中でワクワクした瞬間って必ずあるので、そこを丁寧にすくい上げて、磨き上げていく。それをつないで、一つのストーリーとして自分のWILLを描いていくという流れですね。

他者との「壁打ち」でストーリーを磨く

大川 ただ、ひとつだけお伝えしておきたいのは、「WILLを見つけるには、フレームワークを埋めればいい」と思いがちですが、実際にやってみると、自分のことを言葉にするのは意外と難しい、ということです。

だからこそ私は「壁打ち」、つまり他者に向かって自分の考えを話してみることを強くおすすめしています。実際、私のセッションでも多くの時間をこの壁打ちに使っています。

まず、人に話すとなると、自分の中で整理して話さなければなりません。伝わるように頑張ってロジックを考えるようになります。

さらに、話をしているうちに、自分の感情が湧き上がる瞬間に出会える。「これ、やりたいな」と思えば熱を込めて話をするし、逆に「今、自分は会社のWILLを格好つけて話しているな」とモヤモヤした違和感に気づけるのは、話すからこそ。それが大きなポイントです。

一方で、聞き手、つまり“壁”の役割も重要です。ここで言う“壁”とは、何か助言をする存在というより、相手の言葉をそのまま受け止めて返してくれる存在のこと。たとえば、「私はこう聞こえました」といったフィードバックを返すだけでも、話し手にとっては新たな問いになります。

「どうして今の話はこの人に通じなかったんだろう?」「なぜこの言葉には反応してくれたんだろう?」。そんな気づきが、WILLの解像度をさらに高めてくれます。もちろん、マネージャーやコーチ、キャリアカウンセラーのような役割の人であれば、話を広げたり深めたりする問いを返してくれると、より質の高い壁打ちになります。

しかし、何よりも大切なのは、「まずは人に語ってみること」。一度言葉にしただけでは腹落ちはしません。何度も語って、何度も聞いてもらって、そのたびに少しずつWILLは磨かれていくんだと思いますね。

大川さんは「電動アシストをする人」

杉山 ちなみに、大川さんご自身のWILLはどんなものなんですか?

大川 私は「電動アシストをする人」と表現しています。娘が3人いるので10年くらい毎朝、電動自転車に乗っているんですけど、“グンッ”と背中を押してくれるあの感覚が好きなんです(笑)。

昔の自分にもそういう原体験があって、人や本との出会いで「人生が一気に加速した」と感じた瞬間が何度かあるんですよね。そういう経験を、今度は自分が誰かに届けたい。だから「電動アシスト」という言葉を使っているのです。

では、「どうやってアシストするの?」と聞かれた時に、私は「発掘・覚醒・結合」という3ステップで考えています。たとえばローンディールのレンタル移籍も、人材を見つけて(発掘)、挑戦の場で目覚めさせて(覚醒)、再び会社とつなぎ直す(結合)という流れ。ONE JAPANの有志活動でも、組織設計でも、この3つの流れでずっとやってきたんですよね。

つまり、自分のやってきたことややろうとしていることは、全部「誰かの加速を支える」ことに通じていた。それが自分のWILLなんだと気づきました。

杉山 それまでの経験に意味づけがされて、「これだったのか」とつながっていくわけですね。

大川 まさにその通りです。だからこそ、最初のステップとして大事なのが「人生の振り返り」です。人生曲線を描いてみると、意外と伏線があちこちにあるんですよ。

たとえば「あのとき失恋して落ち込んだけど、そのおかげで今のパートナーに出会えた」とか、当時はマイナスに思えた出来事が、あとになって意味のある出来事としてつながってくることもある。

過去の出来事そのものは変えられないけれど、「今の自分がどう意味づけするか」は変えられる。そこに気づけると、点だった出来事が線になり、自分のWILLに深みが出てくると思うのです。

WILLのある人の側にいると、自分も変わる?

南田 ここまでのお話を聞きながら、私自身も地域での取り組みを思い出していました。もともと私たちは大学生向けの地域インターンシップから始まり、それを社会人向けにアップデートしたのが「ふるさと兼業」なんです。

その中で学生たちからよく聞いたのが、「やりたいことが見つからない」という声でした。ところが、就活になると急に「あなたの夢は?」「やりたいことは?」と聞かれる。でも、多くの学生は正直なところ、そんなの分からないんですよね。

だからこそ私たちが伝えていたのは、「まずは、やりたいことを見つけて動いている人のそばにいよう」ということ。WILLを体現している人の近くにいることで、自分では気づけなかったことが見えてきたり、「自分もやってみたい」と思えたりするのです。

実際、地方副業の現場ではまさにその好例だと思います。地域には、厳しい状況の中でも自分なりのモチベーションを持って行動している人たちがたくさんいます。特に、規模が小さな組織ほど、個人のWILLと組織のWILLが重なりやすく、そのぶん行動に力が宿る。

だから、そういう地域の現場に身を置いて、WILLを持って動いている人たちのそばで時間を過ごすことで、「WILLはこうやって形にしていくんだな」というモデルが自分の中に積み重なっていくのです。そうすると、自然と「自分も気づいたことから動いてみようかな」と思えるようになるし、実際に行動することが当たり前になっていく。

実際に、「地域の人たちと一緒に過ごしているうちに、気づけば自分も小さな一歩を踏み出すようになっていました」という声も、これまでたくさん聞いてきました。

まさに今、大川さんがお話しの通り、今まで積み重ねてきたさまざまな経験や出会いを、自分なりに整理し直したり、振り返って言葉に置き換えたりしていく。そのうえで、他者との対話の中で自分の考えを再構築していく。このようなプロセスがスパイラル状に回り出すと、WILLがより明確になっていくんだろうなと、改めて感じました。

「具体」を増やせば“軸”が浮かんでくる

大川 私が地域や副業の現場で特に大切だと感じているのが、「複数の具体的な経験に触れること」です。さまざまな立場や環境で行動してみることで、「あのときは楽しかった」「これは合わなかった」など、手触りのある実感が積み重なっていきます。

そうした体験をあとから振り返ることで、そこに共通する自分のパターンや感情が浮かび上がってくる。そして、それらを抽象化していく中で、自分なりの“軸”のようなものが見えてきます。

今は、ベンチャーか大企業かの二択ではなくて、もっと多様な生き方があると思うのです。ベンチャーにも地域にも、いろんな人たちがいて、それぞれに合った関わり方がある。そうした多様なパターンに“つまみ食い”のように触れていく中で、自分のWILLを少しずつ磨いていく。

そして「ここにもう少し体重を乗せてみたい」と思ったら、兼業や業務委託で関わっていく選択もあるかもしれないし、転職して飛び込んでみる道もある。まずは、そうやって小さく回し始めること。それがポイントだと思いますね。

南田 今は小さく動き出せる時代になってきましたよね。

実際、「ふるさと兼業」を立ち上げた当初、地域のインターンシップを紹介しても、大学生の応募は月に1件あるかないかでした。長期間のインターンを、名も知られていない地域の企業でやりたい学生はほとんどいなかったのです。

ところが、時代の流れとともに副業・兼業という選択肢が広がり、同じような地域の案件を社会人向けに紹介してみたところ、今度は毎日10件単位でエントリーが来るようになったのです。紹介している内容はほぼ変わっていたいのに、この違いは何なんだろうと、私たちも驚きました。

もちろん、社会人と学生では母集団も違いますが、背景には「経験」の差があると思うのです。社会人になって、ある程度キャリアを積んだ人は、地元や地域に対する郷愁や、「自分にも何かできるかもしれない」という感覚を持っているんですよね。そういった人たちが、実際に行動に移しやすい時代になってきた。それが今の時代だからこそ大きなチャンスだと思っています。

ベンチャーのスピード感が教えてくれたこと

杉山 そう聞くと、チャレンジの機会がぐっと身近になった印象を受けますよね。 「ふるさと兼業」も、3ヵ月という比較的短いスパンで挑戦できるのが魅力ですし、「レンタル移籍」でも、半年〜1年のフルタイム型に加えて、最近では20%稼働・3ヵ月間という兼業モデルのスタイルもあると伺いました。

こうして短期間でも“外”で動いてみることで、自分の中のWILLと向き合ったり、新たな気づきを得たりできる。「行動→気づき→修正」のサイクルを、小さく・早く回せるということですね。

大川 そうですね。そして外に出てまず感じるのがスピード感の違いだと思います。

ベンチャーの現場では、「すべて整ってから動く」ではなく、60%くらいの仮説でも「いけそうだ」と判断したらまずやってみる。そうした小さく早く回す習慣を体得できるのが特徴です。

実際に、20%稼働・3ヵ月という兼業型の短期プログラムでも、「自分が変わった」と感じる方は多いです。比較的短い時間の中でも、外に出てWILLを持った人たちと働き、自分の強みや課題に向き合うことで、キャリアの自律に向けた意識が芽生えるのです。一方で、半年〜1年のフルタイム型では、より深い実践を通じて、イノベーションをリードするような“変革者”としての視点や行動が培われていく感覚があります。

外に出たことで、自分自身を客観視できるようになり、WILLを持って動く人たちと仕事を共にすることで、「こんな生き方もあるんだ」と気づくのです。そして自然と視野が広がり、「もっと知りたい」「もっと動きたい」と思うようになる。

加えて、自分のスキルや強み、つまり“CAN”がどこで通用するか、あるいは通用しないかも見えてきて。「これから何をしていこうか」と自分で考え、動き出すようになる。その自律的な変化が起きることこそ、私たちが一番面白さとやりがいを感じているところなんです。

大企業と地域企業、実は似ている

杉山 一方で、地域で副業をする魅力とは何でしょうか?

南田 地域全体で見れば、状況は「逆境フェーズ」にあると言えると思います。つまり、当たり前のことを続けていても衰退してしまう。やればやるほど市場が拡大していくようなベンチャーのフェーズとは明らかに違いがあります。

しかし、だからこそ、学べることもあるのです。たとえば以前、ある大企業の経営企画の方が、地域の企業に越境した際のことです。その方は、組織の中でさまざまな軋轢と向き合いながらイノベーションに挑んでいたのですが、地域の現場を見て「自分が直面している状況と驚くほど似ている」と感じたそうです。

というのも、地域の企業もまた、産業組合や自治体とのしがらみの中で、まさに逆境に立ち向かっていた。その様子を見て、「なぜこの人たちは、厳しい状況でも折れずに挑戦を続けられるのか?」と、逆に関心を持たれたのがとても印象的でした。

こうして見てみると、地域の現場で直面する課題や構造が、大企業での経験と通じる部分も少なくありません。だからこそ、地域に越境することによって、自分自身の働き方や組織の向き合い方を、別の角度から見つめ直す機会にもなるんだと思います。

大川 そうですね。だから私たちも、いわゆるゼロから立ち上がったベンチャーだけではなくて、「アトツギベンチャー」と呼ばれるような、中小企業の跡継ぎが変革に挑んでいる現場にも積極的に送り出しています。構造は大企業と似ているうえ、規模が小さいぶん全体像がつかみやすく、施策の効果もすぐ返ってくる。だからこそ、実際に手を動かして試すことができる場としてとても魅力的だと感じています。

南田 それと越境すると得られるのは学びだけではないと思うのです。越境先から学ぶことが多い一方で、行けば行くほど、自分たちが持っている価値や強みに気づくこともありますよね。たとえば、「うちの会社は意外とアセットが揃っているな」「お金もヒトも技術もあるんだ」と。外に出て、限られたリソースの現場を見て初めて「実はうちの会社でできないことなんてないんじゃないか」と再発見するケースもあります。

また、自分自身についてもそうです。これまで当たり前だと思っていた仕事やスキルが、別の環境では価値として貢献できたりする。本人は「自分には何の強みもない」と思っていたのに、外に出て初めて「ちゃんと役に立っていた」と気づく。越境には、学びだけでなく、内発的に気づく“価値”もたくさんあると思います。それが、対話や経験を通じて引き出されていくのを感じますね。

どうやってWILLを磨く?

杉山 ここまでのお話も出てきましたが、越境を通じて自分の価値に気づくとか、内発的な変化が起きるといったことは確かにありますよね。ただ一方で、「行けばそれだけで何かを得られる」と思ってしまうのは少し違うとも感じています。越境する中でWILLを磨いていくには、どんな意識を持ってアクションを起こすかが大事で、その点においては努力も必要なのではないでしょうか。そのあたりについて、大川さんはどうお考えですか?

大川 たとえば「レンタル移籍」では、事前に8〜10時間ほどかけてWILLの言語化を行います。「自分は何をしたいのか」「この越境期間で何を持ち帰りたいのか」をきちんと整理してから、受け入れ先となるベンチャーを探す。このプロセスは欠かせませんね。

越境中も、私たちは週報・月報という形で、自分の経験や思考を言語化し続けています。その時々に感じたこと、考えたことを記録し、それを蓄積していく中で、自分自身の変化を客観視しながら整理していく。こうした「経験の言語化と振り返り」が、WILLを磨く上でのポイントになります。

一方で、短期の越境プログラムでは、事前にWILLだけでなくCANも言語化する必要があります。想いだけでは短期間で成果は出ない。「私はこれができます」とはっきり言える状態でベンチャーに行かなければ、最初から走り出すことが難しい。意外とCAN=自分に何ができるかを表現できない人が多いんですよ。

たとえば営業部にいた場合、「トップ営業」がいて、自分が真ん中ぐらいの成績だと「自分には営業はできません」と思ってしまう。けれど、外に出てみると、実は高い実力を持っていることに気づくケースもあります。

時間が限られているからこそ、事前に自分の「現在地」を客観的に言語化しておかないと、アウトプットを出すことが難しいと感じますね。

杉山 「自分が何ができるか」をわかっているようで、実は全然わかっていないというケースは多いと思いますね。

大川 そうですね。だからこそ、他者からの視点が非常に大事なんです。

たとえば、私たちが研修を行う際、まずは参加者自身に自分の仕事の棚卸しをしてもらいます。そのうえで、複数の関係者にもアンケートを依頼し、「私にはどんな強みがありますか?」とフィードバックをもらうのです。「研修」と言えば依頼しやすいですし、相手も率直な意見をくれる。

そうすると、他者は「こんな風に見てくれていたんだ」「実は自分はこういう強みがあるんだ」と気づくことができ、自己肯定感が上がるきっかけにもなる。他者の視点と自分の認識を掛け合わせることで自己理解の解像度がより深まっていくと思います。

杉山 つまり、自分一人で考えるだけでなく、先ほど「壁打ち」の話もありましたが、フィードバックを受け取ることが大事ということですね。

大川 そうなんです。第三者視点で見ると「めちゃくちゃできている」人でも、本人は自信がないというケースは本当に多いんですよね。だから、話を聞いて「自分は外でも活躍できそうだ」と感じられるだけで、その人の心持ちや自信が大きく変わることがありますね。

南田 今の話はまさにそうだなと思いますね。

最近、グロービス経営大学院の松井孝憲先生の研究論文を読んだのですが、そこで紹介されていたのが「シェアード・メンタル・モデル」と「トランザクティブ・メモリー・システム」という、チーム運営に関する2つのモデルです。これは、越境した人たちがどのようにチームでパフォーマンスを発揮できるかを実証的に研究したものです。

簡単に説明すると、「シェアード・メンタル・モデル」はチーム全員が共通の認識を持ち、認識をすり合わせながら一緒に進んでいくスタイル。一方、「トランザクティブ・メモリー・システム」は、それぞれのメンバーが「誰がどんなことに強いか」をお互いに把握し、その得意分野を活かして協力し合うスタイルです。

実際、副業や越境で集まるチームでは、最初は「シェアードメンタルモデル」になりがちです。全員で目標を共有しようとするのですが、時間がかかりすぎるケースも少なくありません。逆に、「トランザクティブ・メモリー・システム」を採用し、お互いの強みを把握し合ったチームは、効率よく動けることが多いです。

この違いは、まさに「CAN」が明確かどうかに関係しています。誰が何を得意としているかが可視化されていることで、主導権争いもなく、信頼し合いながら自然に協力し合える。越境や副業の現場でこの「トランザクティブ・メモリー・システム」が機能する場面をよく目にしますが、その理由は「CAN」が見えているからこそだと感じますね。

「本当に越境できている?」アンラーニングと自覚の重要性

南田 一方で、私が最近よく参加者に投げかけているのが、「あなたたちは本当に越境しているのか?」という問いです。これは受け入れ企業側も同じですね。

確かに本業の空いた時間を使って地域に飛び込んだり、プロジェクトに参画したりしているのですが、マインドや姿勢の面で、ただ形だけの越境になっていないかと感じることがあります。

たとえば、自分の過去の経験やノウハウをそのまま地域に持ち込んで、「こうすべき」と押し付けてしまうケースです。こうした態度では「自分の世界観を広める」行為になりがちで、トラブルが起き、いつまで経っても変革が生まれてこない。だからこそ、「本当に越境しているのか?」という問いを持つことが大切で、最近も越境者たちとの対話の中で、この問いを繰り返し投げかけています。

杉山 そうですね。自分のモデルややり方を持ち込んでしまうと、むしろ相手に自分に合わせてもらっているだけで、実は自分はコンフォートゾーンにとどまったまま。新しい環境に触れているように見えて、自分は変わってないというケースもありそうです。

大川 本当にその通りですね。越境する際に大事なのは「アンラーニング」、つまり自分が持っているものを一度手放し、新しいやり方や未知に挑むことです。けれど、これは簡単ではありません。

若い人は比較的アンラーニングできる一方で、ベテランの方は6ヵ月の研修のうち最初の5か月間は、これまでの経験や自分のやり方を手放せずに苦労するケースも少なくないのです。

ところが、残り1ヶ月で急に「目覚める」ことがある。なぜかというと、そこには「締め切り効果」があるからです。私たちが「期間付きレンタル移籍」と呼んでいるように、研修には期限があります。その期限が近づくと、「やばい、あと少ししかない」と思うわけです。

すると人はようやく本気で自分を見つめ直し、変わろうとする。このラストスパートが大事で、ここでの変化が、その後の仕事に大きな影響を与えるんですよね。

南田 確かに、アンラーニングを進めるには、「姿勢」と「自覚」の2つが大事だと思います。まず「姿勢」ですが、これは越境前にマインドセットをしっかり話し合うことである程度、越境者の心構えを整えることができます。

しかし、問題は「自覚」です。これが非常に難しい。自分のやり方や考え方は、自分が属してきた環境での「常識」に過ぎないのに、それを「当たり前」だと思い込んでしまうことがあります。その結果、別の環境で異なるやり方を目にした時、それを「間違っている」と感じてしまうのです。

本来、自分のやり方は数ある選択肢の一つに過ぎず、一つのシステムです。そこを自覚していなければ、新しい学びが入ってこないんですよね。

だから、次に必要なのは「メタ認知」です。たとえば、新しい環境で出会った文化が、自分の知っているものとどう違うのか?という問いを持つこと。

しかし、ありがちなのは「どっちの文化が正しいのか」という正しい論争に陥ることです。どちらが優れているか、どちらが劣っているかを比較し始めると、アンラーニングからは遠ざかり、ただの勝ち負け議論になってしまう。これはよくあるパターンですね。

大川 そうなんです。特に大企業からベンチャーに越境する人にありがちなのが、「自分たちの方が優れている」と思い込んでしまうことです。こうした無自覚な優越感はとても危険。そのため、私たちはメンターをつけているのです。メンターは、越境者に「その考え、本当にこの現場に合っている?」「それはあなたの正解であって、ここではどうだろう?」と問いかけ続けます。

その対話を通じて、越境者は「自分が持ち込んだやり方がすべてではない」と気づく。そしてようやく、自分の思い込みや常識を見直し、新しい環境での学びを受け入れるようになる。この「体験」と「問い」が積み重なることが大事ですよね。

「小さく始める」から挑戦してほしい

杉山 最後に一言ずつメッセージをいただければと思います。

南田 越境研修にしろ、副業兼業にしろ、「小さく始める」というのがポイントです。大川さんもおっしゃったように、今はそうした挑戦のチャンスが広がっています。

皆さんも「ちょっとやってみたい」と、潜在的なWILLのビビビッに従って地域のプロジェクトに飛び込んできてくださると嬉しいです。具体的にどうすればいいか、どんな意識を持てばいいかは、杉山さんがまとめた『地方副業リスキリング』を、ぜひ読みいただければと思います。

大川 今回はWILLという切り口で話をしましたが、これは「WILLが最高です」「WILLがなければ人じゃない」といったことを伝えたいわけではありません(笑)。大事なのは、WILL、CAN、MUSTのバランスです。

自分のフェーズや状況に応じてどこに重みを置くべきか考えることが大事。ただし今は相対的にWILLが小さくなりがちなので、そこからしっかり見直しましょうということをお伝えしたいですね。

それから少し告知になりますが、最近は企業向けにオンラインによる「WILL/CAN 言語化 1DAY講座」というプログラムを公開講座形式で実施しています。越境に限らず、キャリアや生き方を考える際にも役立つ内容になっていますので、興味があればぜひご活用ください。

杉山 改めてありがとうございました!

※トークイベントの話をより突き詰めたいという方は、大川陽介さんの著書『WILL 「キャリアの羅針盤」の見つけ方』をぜひご覧ください。

※さらに「地方副業」「プロボノ」のポイントを詳しく知りたい方は、『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』(杉山直隆/著、南田修司/監修、自由国民社)をぜひご覧ください。

https://amzn.to/46NWmQM