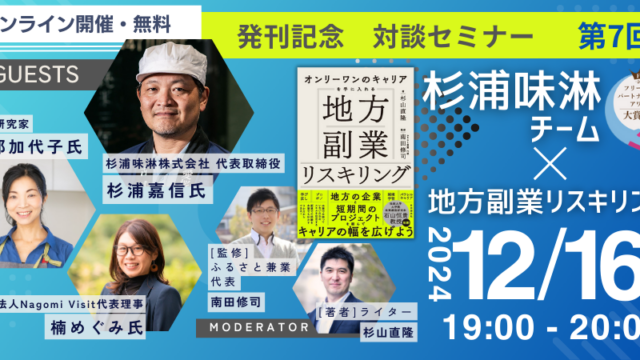

新しいリスキリングの形を提案する書籍『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』(自由国民社)。

この本を手がけたNPO法人G-netと株式会社オフィス解体新書が共催する『地方副業リスキリング』トークイベントの第10回が、2025年3月12日におこなわれました。

ゲストはパソナJOB HUB ソーシャルイノベーション部長の加藤遼さんです。

加藤さんはパソナJOB HUBにて、地域複業、ワーケーション、地方創生テレワーク、地域の人事部など地域と都市を繋ぐ新しい働き方の創造をする一方で、ご自身も、湘南ベルマーレFCのアドバイザーやNPO理事、自治体アドバイザー、大学の客員教授など、さまざまな分野での「越境」活動をおこなっています。

しかし、昔の自分からは、今の姿はまったく想像がつかなかったとか。「越境体験」を積み重ねていたら、新たな扉が次々と開かれていったといいます。

そんな加藤さんご自身の体験談をふまえた「越境体験がもたらすもの」について、本書の監修者である南田修司さんと、著者であり本サイト編集長の杉山直隆がトークセッションをおこないました。その模様をダイジェストでお届けします。

(編集/山田優子、杉山直隆)

パソナJOB HUB ソーシャルイノベーション部長

パソナグループ インキュベーションボード

1983年岐阜生まれ、横浜育ち。法政大学社会学部メディア社会学科卒。現在は、パソナJOB HUBにて、地域複業、ワーケーション、地方創生テレワーク、地域の人事部など地域と都市を繋ぐ新しい働き方の創造、企業の働き方変革・人的資本経営推進、パソナグループにてPASONA NATUREVERSE FUNDによるwell-being産業創出に注力。

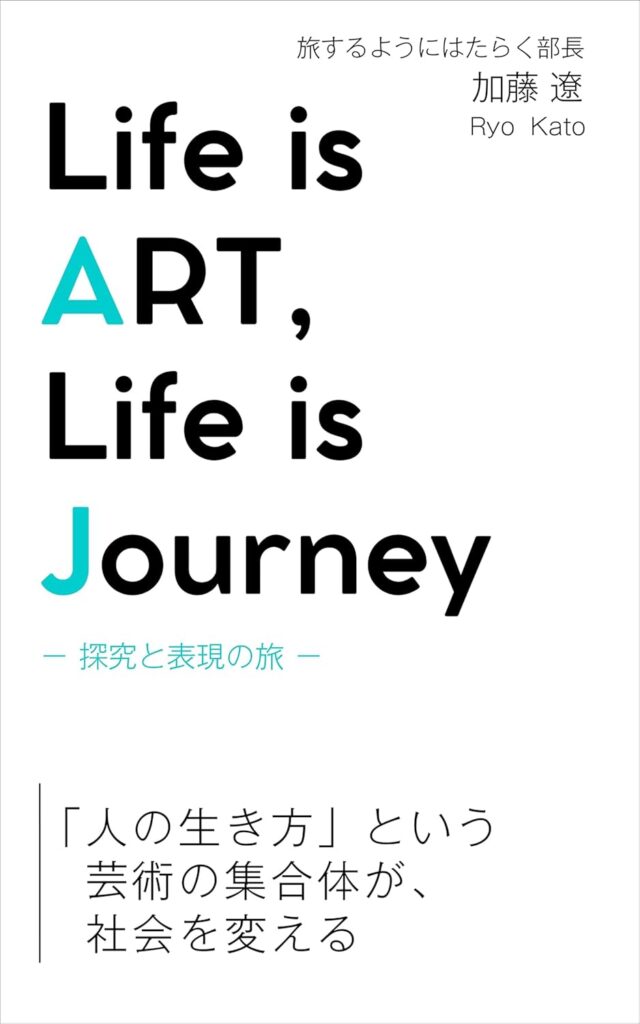

ハーチ IDEAS FOR GOOD Business Design Lab.所長、湘南ベルマーレFC ソーシャルインパクト戦略アドバイザー、東北大学 特任教授(客員)、愛媛大学 講師などを兼任。趣味は音楽、アート、旅、本。著書に『Life is ART , Life is Journey 探究と表現の旅』

もくじ

「旅するようにはたらく」。湘南ベルマーレFCや自治体、大学、NPOで複業

杉山 今日のゲストは、パソナJOB HUB ソーシャルイノベーション部長、パソナグループ インキュベーションボードの加藤 遼さんです。まずは自己紹介からお願いしてもよろしいですか?

加藤 皆さん、こんにちは! 加藤遼と申します。

私は岐阜県で生まれ、横浜で育ちました。現在はパソナグループのパソナJOB HUBに所属しながら、いくつか複業にも取り組んでいます。

私が所属する部が提供しているサービスのコンセプト「旅するように『はたらく』」―。実はこのコンセプトは、私自身のコンセプトでもあります。2011年頃から、東京と地方を行き来し、半分は東京、半分は出張という暮らしを15年近く続けてきました。

それぞれの地域を訪れるたびに、「お帰りなさい」と温かく迎えてくださる方々がいて、本当に豊かなコミュニティに恵まれていると思います。よく「遼さんは、どこに住んでいるんですか?」と尋ねられますが、最近は「住所は日本です」とお答えしています(笑)。

杉山 パソナグループではどのようなお仕事をされているのですか?

加藤 パソナJOB HUBの「ソーシャルイノベーション部」を率いています。2019年に設立し現在6年目になります。メンバーは約30名で女性比率は6〜7割ほど。年齢層も20代から60代と幅広くなっています。

働き方は非常に柔軟でリモートワークも多く、首都圏を中心に大阪や広島などの地方から参加するメンバーや、旅しながら働いているメンバーもいます。複業も自由で、ジャズピアニスト、オペラ歌手、会社経営者など、多様なバックグランドを持つメンバーが集まっています。

ソーシャルイノベーション部では、地域企業と複業人材をマッチングする「JOB HUB LOCAL」や、企業と地域との繋がりを創ることを目的としたワーケーションプログラムの企画・運営を行う「JOB HUB WORKATION」などの事業を展開し、「地域の人事部」の体制構築・活動推進にも力を入れています。

最近では「地方創生テレワーク」を推進しており、地方に住んでいる若者がテレワークで東京の企業に就職したり、子育てや介護をしながら隙間時間を活用してテレワークで働いたりする支援を行っています。また、都市部から地元の地域に移住し、リモートワークで都市部の仕事を続けるケースも生まれています。現在、萩市などで新しい働き方を推進するプロジェクトを行っています。

杉山 加藤さんは複業もいろいろされているようですね。

加藤 はい、大きく分けると4つのセクターで複業をしています。

1つ目のビジネスセクターでは、地域に根差しつつ持続可能な成長を目指す「ローカルゼブラ企業」や、社会課題の解決を目指す「インパクトスタートアップ」に参画しています。具体的に言えば、Wasshoi Lab シニアフェローや、湘南ベルマーレFC アドバイザー、インパクトスタートアップ協会 事業企画担当などをしています。

2つ目のパブリックセクターでは、政府や自治体と協業する業務に長く従事してきた経験を活かし、総務省 地域力創造アドバイザーや下関市 共創イノベーションアドバイザー、北栄町 CxOアドバイザーなどをしています。

3つ目のソーシャルセクターでは、もともと市民活動に強い興味や関心があるので、NPOサポートセンターやSET、かいなどのNPOで理事を務めています。

4つ目はアカデミックセクターです。多摩大学大学院 特別招聘フェローや愛媛大学 講師、東北大学 特任教授(客員)などをしていて、多様な経験・キャリアを活かして、学生たちの前で講演する機会をいただいています。

本日は「越境体験を重ねれば自分が変わる」というテーマですが、私も所属組織から飛び出し、いろいろな組織に関わりながら働き方を変えるたびに自分自身が変わりました。地域に滞在してワーケーションをしたり、いろんな経験をする中で自分の価値観やスキルは大きく広がったと感じています。

初めての越境体験。想いを込めて伝えると「共感」が生まれた

杉山 今回のテーマは「さまざまな越境体験を重ねていくことで、どんな化学反応が起こるのか」。加藤さんはそんな経験を数多くされてきていると思うのですが、そのプロセスをお聞かせいただきたいと思います。最初は人材サービスの仕事からスタートされたそうですね。

加藤 パソナグループに入社して3年間は、人材サービスの営業をしていましたが、4年目に新たに設立したグループ会社へ出向しました。その会社は、事業企画や新規事業などを専門に扱う新たな組織でした。

もともと私は人事コンサルタントを目指していましたが、出向直後にリーマンショックが発生し社会全体で若者の未就職問題が深刻化する中、その課題解決に取り組むプロジェクトを担当することとなりました。

それまでは、自分の部署内の先輩やお客様、派遣スタッフ、求職者の方など限られた人たちと関わる日々でしたが、出向後は中小企業、ベンチャー企業、商工会議所、金融機関に加えて、若者の就職支援に取り組むNPOとの関わりも増えました。

さらに、新規事業を立ち上げる過程で、「ヒト・モノ・カネ・情報」が必要になるため、人事部門、経理部門、他にもIT部門との接点が生まれ、社内外でいろんな関係者の人たちと合意形成を図りながらプロジェクトを進めていくという経験ができました。そこが私にとって、最初の「越境体験」だったと思いますね。

杉山 多様な関係者と連携するなかで、どのような変化がありましたか?

加藤 「共感」を意識するようになりましたね。多くの人に賛同してもらうためには、私自身の活動にかける想いやビジョン、夢をたくさん語り、伝えることが重要だと気づいたんです。

若者の就職支援では、「働きたいけど働けない若者たち」と「人を採用したくても採用できない中小企業」がつながることで、若者も中小企業もハッピーに、そして社会全体もハッピーになる。だから「この取り組みを手伝ってほしい」という話をくり返し伝えました。

実際に若者たちが就職を決めると、彼ら自身だけでなく、ご家族からも感謝の言葉をいただき、人材不足に苦しむ中小企業の方々からは「このままでは廃業するしかないと考えていた。希望が見えた」とおっしゃっていただきました。そういった「人生の転機」や「希望の瞬間」に立ち会えることが嬉しくて、営業時代とは異なる種類の喜びがありましたね。

東北と東京の「おにぎり」の違いに衝撃を受ける

杉山 次の転機はどのようなことでしたか?

加藤 2011年に東日本大震災が起きて、復興支援事業を担当することになりました。具体的には、陸前高田や大船渡などの被災地で職を失った方々の就職支援や、農家や漁師の方々の雇用支援などです。そこから「半分東京、半分東北」の暮らしが始まりました。

被災地では、企業や自治体、NPOなど、さまざまな方々と関わる中、地域で価値観がまったく違うことに強い衝撃を受けました。

例えば、東京では「ビジネススピード」や「効率」が重視される印象がありますが、東北では自然と共に暮らし、人とのつながりを大切にしながら、中長期的な視点で物事を捉えている人たちが多いように感じました。

杉山 どんな瞬間に感じられたんですか?

加藤 震災当日、私は東京にいて、夜、お腹が空いてコンビニに行ったんですね。そしたらおにぎりがすべて売り切れていて。残っていたパンを大人たちが奪い合い、喧嘩をしている光景を目にしました。それを見て、「これが自分のいる社会か」となんとも言えない無力感と違和感を抱きました。

一方、陸前高田市の神社でのエピソードがあります。私が理事を務めるNPO法人SETが活動している地域なのですが、神社の方に「震災当日、どうされていましたか?」と尋ねたんです。すると、「揺れたあとすぐに山に水を汲みに行き、ご飯を炊いて、避難してくる住民のために温かいおにぎりを用意していました」と話してくださいました。

同じ震災を経験しながら、なぜこんなにも人々の行動が違うのか。そのとき感じた衝撃は今でも鮮明に覚えています。

この経験を通じて、「自分は何のために生きているのか」「何のために働くのか」という問いが強く浮かび上がるようになりました。東北の人たちとの出会いを通じて自分自身の価値観を大きく揺さぶられ、見つめ直すきっかけになったと感じています。

社会の評価に縛られず、個人の可能性と創造性を引き出したい

杉山 震災をきっかけに、加藤さん自身の考え方が変わっていかれたのですね。

加藤 そうですね。それは本当に大きな転機でした。その頃から「人の可能性と創造性を最大化する」という言葉を、自分の人生のミッションに決めました。

実はこの言葉を振り返ると高校時代の原体験とも重なっています。当時私は、バンド活動をしていて、周りの仲間もバンドに熱中していました。見た目は派手で、学校側からは好ましく思われていなかったと思います。

ところが、私は、成績が悪くなかったので、先生には叱られず、一方、バンド仲間たちは厳しく叱責されていました。一人ひとりの努力や情熱よりも、成績や見た目で判断されることにすごく違和感を覚えました。

もう一つ、印象的な出来事があります。大学時代、アニメやアイドルが好きな先輩がいましたが、当時はまだ「オタク」という言葉になじみがなく、偏見をもたれてしまうことがありました。しかしその先輩は、その後、AKB48のディレクターになっていました。

「本人がやりたいこと」と「社会の評価」とのギャップを目の当たりにし、「そもそも、一般的な社会の価値観って何だろう?」という問いが生まれました。社会が決める「正解」や「評価」が、必ずしもその人の可能性や才能を正しく評価していないと感じたんです。

東北での復興活動支援をする中で、「自分はこう生きたい」「こう働きたい」という想いを持って、チャレンジしている人たちがたくさんました。地域の企業、住民の方、NPOの人たち、起業家の方たち。彼らは自分がやりたいことに真剣に向き合っている。その姿を見て、「かっこいいな」「自分もそうなりない」と強く感じました。

同時に、「挑戦している人たちを応援したい」という気持ちも芽生えてきました。そこから「人の可能性と創造性を最大化する」という言葉を大切にして、それを基準に自分の仕事をしていこうと変わっていったのが、私のキャリアにおける大きな転機だったと思います。

「興味・関心・好奇心」を発信すると、「縁」を引き寄せられる

杉山 改めて振り返ってみて、越境体験を重ねていく中で、どんな化学反応が起きたのか。今、ご自身ではどう感じていますか?

加藤 化学反応は、本当にたくさん起きてきたと思います。特に、仕事とプライベートが自然とつながり合う場面が増えたことが大きいですね。

まず仕事の面では、私はパソナグループの社員として働いていますが、複業が融合して一緒にプロジェクトを進める機会もたくさんあるんです。また、プライベートでは、好きな音楽やアート、旅、本も仕事につながることもあります。

たとえば、出張で地方に行くときは旅としても楽しみますし、自分が好きなミュージシャンやアーティストとプロジェクトの中で出会う機会もある。一方で、複業として「アート支援団体」を群馬で立ち上げて活動しています。

一日の中で「仕事」と「趣味」が明確に分かれているわけではなく、自然に融合している。好きがそのまま仕事につながる感覚が本当に心地よく感じています。

杉山 それは意図的につなげようとしているのですか?それとも勝手につながってきた感じですか?

加藤 どちらもありますが、感覚としては「自然とつながってきた」ケースが多いですね。もちろん自分から「これをうまくつなげたい」と意図して取り組むこともあります。

たとえば、最近「湘南ベルマーレFC」の複業を始めたのもそうです。「これからスポーツが、人の可能性と創造性を最大化するプラットフォームになり得るな」と、自分の中で考えていたので、たまたまご縁があった際、自分から手を挙げました。

一方で、びっくりした出来事もあって。2021年頃、突然東北大学から会社の問い合わせメールに「加藤遼さんに特任教授になってほしい」という連絡が届いたんです。最初は冗談かと思いましたが、確認してみると本当の話でした。

しかも、仕組みが面白くて。東北大学の学生たちが「この人に特任教授になってほしい」と推薦を出せるシステムがあるらしく、どうやら私を推薦してくれた学生がいたようです。結局、誰が推薦してくれたのかはわからないままですが、自分から「教授をやりたい」とアプローチしたわけではなく、自然とチャンスが巡ってきたんです。それには正直、驚きました。

杉山 自然につながりが広がっていく理由は何だと思いますか?

加藤 自分の「興味・関心・好奇心」にまつわるキーワードを意識的にSNSで発信したり、いろんな人に話したりしているからだと思います。そうすると「遼さん、こういうのに興味があるのでは?」「このイベントに参加しませんか?」と声をかけていただくことが増えました。

最近も、地域で取り組んでいるプロジェクトの中に“交通課題”があって、どうしようか悩んでいたんです。周りに「交通問題に関心がある」と話していたら、知り合いから「モビリティ系の事業をやっている友達がいる」と紹介を受けました。その流れで、来週その方とお会いする予定です。

こうして自分の興味・関心や大切にしている価値観を共有していることで、「この人、合うと思うよ」とどんどん縁をつないでいただける。これは本当にありがたいことだなと感じています。

「ボールを投げたら返ってくるやつ」になる

南田 加藤さんは本当に多岐にわたる活動をされていますが、どうやってそれをマネジメントされているんですか。テクニカルな部分も含めて、どうやって成り立たせているのかをお聞きしたいです。

加藤 「仲間集め」が重要だと思っています。1人でできることは限られているので。

逆に言えば、私も誰かが集めている仲間の一員としていろんなプロジェクトや事業に関わっています。各プロジェクトには、それぞれの集団があって、その中で自分が一番役に立ちそうな役割を決めて、その役を演じることを意識していますね。

メインの仕事はパソナグループでの業務なので、それ以外の活動にかけられる時間は限られていますが、複業先の皆さんも理解してくださっているので、お互いに調整しながら進められているのはすごくありがたいです。

あとは、本業の仕事の中で、複業先の団体と一緒にコラボレーションできる機会があると、1つのプロジェクトで同時に3つの団体にインパクトが出せることもあるんですよ。そうしたやり方もありますね。

南田 ここまで多岐にわたる活動をされていて、しかも新たな団体の立ち上げもされているとなると、ともすれば加藤さん自身が独立されて、会社を運営しながら、さまざまなプロジェクトを回すという選択もありそうです。それでもなお、パソナの社員として働き続ける理由は何でしょうか?

加藤 私はパソナグループに入って20年になりますが、その中には本当に友人のように親しい人たちがたくさんいて、いわば「コミュニティ」なんですよね。このコミュニティがすごく居心地がよいので、引き続き、この中でお世話になりたいなと思っています。

南田 加藤さんは越境のフィールドをどんどん切り拓いているように見える一方、先ほどの東北大学の特任教授のようにどんどん巻き込まれている印象もあります。この広がりは、ご自身として「切り拓いている」感覚でしょうか?「巻き込まれている」という感覚でしょうか?

加藤 キャリアの初期の頃は、自分で「切り拓いている」感覚が強かったですが、ここ数年は圧倒的に「巻き込まれている」ことの方が多いですね。

いろんな組織や地域、いろんな立場の人たちと普段から話す機会が多いので、私のことを「ボールを投げたら返ってくるやつ」と思われているんだと思います(笑)。だから、「困ったときにあいつに相談してみよう」「面白いことを思いついたら声をかけてみよう」という流れが自然と生まれているんです。

実際に届くボールも、私の興味や関心と重なるものが多いので、自分でも一生懸命に考えたり、調べたりして「これ面白いんじゃない?」と提案をしたくなる。そういうキャッチボールをくり返すなかで、「じゃあ、やろうか」という話が自然に広がっていきますね。

南田 加藤さんの存在が見える場所にいて、そして実際に活動していることが認知されているからこそ、ある意味で「汎用性が高い存在」として見られているのかもしれませんね。

加藤 多分、そうだと思います。実際、使い勝手がいいと思いますし(笑)、連絡しやすいと思います。Facebookでつながっていれば、メッセンジャーでポンと連絡ができるので。ありがたいことに、毎日いろんな方からメッセージをいただいていています。

たとえば、移動中や空き時間にメッセンジャーを見ると、「面白い話が来ているな」と思いながら読んでいます。直近でも「今度、丹波篠山でフォーラムがあるので来ませんか?」というお誘いが来て、こういうお誘いは本当に嬉しいですね。

まずは“旅”をしてみよう

杉山 これから越境体験を始めようという方は何から取り組めばよいと思われますか?

加藤 「自分が情熱を持って取り組めるものを見つけること」がすごく大事だと思っています。それは「夢を語れる」ことなのではないかと。「こうしていきたい」「ああいう未来にしたい」と思えるもの。そして、それを見つけるために、私は“旅”がひとつの手段だと思っています。

“旅”は旅行だけではありません。会社の中で部署を異動することも一つの“旅”だと思います。新たな仕事を経験することで、自分の強みや新しい視点が見つかるかもしれません。あるいは、地域でのボランティアも一つの“旅”です。たとえば、能登で復興ボランティアに参加し、地域の人々と交流するなかで「自分が社会にどう貢献できるか」を考えるきっかけになります。

本が好きな人なら、さまざまな分野の本を読み続けるのも一つの“旅”。ある著者の考え方に感銘を受け、「この人に直接会ってみたい」と思うかもしれません。

つまり、“旅”というのは、今いる環境から飛び出して、いろんな人たちと話をして、いろんな刺激を受けるなかで、「自分は何をやりたいのか?」と向き合う機会を与えてくれるものだと思うんですよ。

さらに、一生懸命頑張っている人、困難に立ち向かいながら前に進む人、自分の探究テーマをひたすら突き詰めている人、そういう人たちって「かっこいい」ですよね。「かっこいいな」と思った瞬間に、反転して「では自分はどう生きたいのか?」と考えてみる。そうした機会を積み重ねることで、自分の情熱を感じられるシーンに近づいていけるのではないかと思っています。

自分の“芯”は他者との対話の中で見つかる

杉山 加藤さんのお話を伺っていると、越境体験は自分の”芯”を見つけるうえでも重要だと感じます。

加藤 自分の人生の中で、“芯”のようなものは誰にでもありますよね。もちろん、自己分析や内省によって見つけることはできると思います。けれど、意外と他者との対話や社会との接点の中で見つかることも多いと感じています。

特に私が大事にしているのは「縁」です。家族との縁、地域との縁、学校や仕事との縁、趣味仲間との縁。そうしたコミュニティの中でさまざまな人たちと対話したり、一緒に活動したりしていくと、複眼的な思考で物事を捉えられるようになります。すると、「自分って何者なんだろう」という問いが生まれてきて、本当の自分が見えてくることが多いのです。それは私自身の経験からもすごく実感しています。

たとえば、弟の会社を手伝ったり、高校時代の同級生と仕事をしたり、会社で他の部署と協力したり、音楽仲間と活動したり──。さらには東北の復興支援を通じても、自分がどんな価値観を大事にしているかが明確になっていきました。

だからこそ、さまざまな縁でつながるコミュニティの中で、「どこでも働ける(Working Anywhere)」に加えて、「どんなコミュニティの中でも価値を発揮しながら働ける(Working Anycommunity)」という視点が大事になってくると思います。

そうやってさまざまなコミュニティと関わりながら働くと、「結局、自分は何を大切にし、どう生きたいのか」という問いに、より深く向き合えるようになると思いますね。

杉山 それは、舞い込んでくる縁を戦略的に大切にするということでしょうか。

加藤 自分から興味関心のあるコミュニティに飛び込んでいくこともありますが、それと同じくらい「舞い込んでくる縁に、そのまま巻き込まれていく」ことも重要かなと思っています。むしろ、「巻き込まれそう」と感じたときは、あまり興味がなくてもとりあえずやってみるというスタンスは大事ですね。

くり返しになりますが、舞い込んでくる確率を上げるためには、自分から情報発信をしておくことが効果的です。たとえば、Facebookに投稿したり、飲み会でみんなに自分の興味関心のあることを話したり。日々の仕事の中でも、社内ミーティングや商談で「仕事には関係ないですけど、自分こういうのに興味があります」と言ってみる。

何気ない雑談がきっかけで「ああ、俺も興味あるんだよ」という共鳴が生まれたりするんですよ。こうした無駄話や雑談って、実はすごく大事だと思っています。

杉山 わかりますね。私も経験があるんですが、塩尻市で仲間とお金を出し合ってワイン用のぶどう畑をつくる、というプロジェクトに参加したんですよ。その話を友人にしたら「長野で米も作らないか?」という流れになって。気づいたら、作る人キャラになっていました(笑)。

加藤 「米もどう?」って(笑)。確かに、そういう展開は起こりますよね。

杉山 いろいろな場所で発信し続けることで、自然と縁が広がり、そこから新たな挑戦や出会いが生まれていく。そうして“越境のサイクル”が回っていくのでしょうね。

仕事の場で、仕事とは関係ない話をしまくる

杉山 ではクロージングということで、南田さんと加藤さんから一言ずつコメントをお願いします。

南田 今日はありがとうございました。

実は「越境ってどうやって始めればいいんだろう?」という相談をよく受けます。今日の加藤さんのお話を聞くと、日常の中で越境モードに自然と入っていくことができるんだなと実感しました。

以前ゲストで登場された古屋星斗さんもおっしゃっていましたが、遠回りに見えることも、実はそれが一番の近道になっていることがあります。今日のお話も、まさにそれを証明しているように思いました。

加藤 会社員の方には、普段のミーティングや同僚との会話の中で「仕事とは関係ない話をしまくること」をぜひ実践してほしいなと思います。

最初は多分、「仕事中に、関係ない話をするなよ」という顔で見られるかもしれません。しかし、意外とその中で「実は俺もこういうこと考えていてさ」という人が見つかることもあります。それがきっかけで新たなプロジェクトが生まれることもある。これは本当におすすめです。

特に、今はテレワークが普及して「業務の生産性」ばかりが求められる時代です。その影響で、雑談の機会が減り、かつては飲み会や休憩中などで自然と行われていた会話も少なくなっています。お互いの興味関心や好奇心が見えないまま、仕事が進んでしまうことも多いのではないでしょうか。

そういう時代だからこそ、雑談の力がますます大事だと思っています。むしろ「越境雑談」という言葉を広めてもいいかもしれません(笑)。

また、複業を考えている方は「ふるさと兼業」や「JOB HUB LOCAL」に登録して一歩踏み出してみるのもおすすめです。

杉山 「越境雑談」は面白いですね。

揺らがないと、逆に不健全だ

杉山 また、良いサイクルに入るためには、「軸」を持ち、それをきちんと発信していくことが大事だなと今日は強く感じました。

南田 加藤さんのお話を聞いていると、「軸に気付いた」ことが大きなきっかけとなり、今度はその軸に柱が立って、結果として多くの人たちが巻き込みに来ると、そういう流れがあると感じました。

そういう意味では、「何のために越境するか」といった目的が、あまり明確になり過ぎてもよくないんだろうなと思います。むしろ、五感や感情、感覚、芸術…そういった感性の中で自分の世界観を広げていくことがすごく重要なのかもしれませんね。

加藤 確かに、越境を重ねることで少しずつ「軸」が見えてきて、その「軸」が見えてくる中で、次の越境をしているとそれが確信に変わっていく。そして、その確信を持った状態で越境していくと、さらに確信が持てていくという感じで、軸もどんどん太くなっていく感じがあるなというのは、今、話を聞きながら思いました。「やっぱり俺は、これでいいんだ」と思える瞬間ですね。

とはいえ、たまに軸を持って活動していても、「それは違うぞ」と思わされるようなことが起きることもあります。そのとき、一瞬「間違ってたのかな」と不安になったりもするんですが、また別のフィールドで越境してみると、「やっぱりこの軸は大事だな」と再確認できる、こうした“揺らぎ”は実際あると思っています。

越境をくり返すなかで、軸ができて、揺らぎつつも、また腹落ちして、また揺らいで、腹落ちして…というプロセスをくり返していくものなのかもしれませんね。

杉山 私は揺らぎっぱなしですね。どこかで揺るがぬ自分になれるのかどうか。

加藤 正直に言えば、私もまだ揺らぎの途中です。

40歳を迎えた頃、大きく揺らいだ時期がありました。そのとき、現時点のものとして自分の軸を言語化して、書籍にしたんですよ。でも、まだ今も揺らいでいますね。「このまま加藤遼はいくのか」と。

ただ、揺らいで腹落ちして、揺らいで腹落ちしてをくり返していく中で、最近は揺らいでいるときも、「あ、これまた腹落ちするタイミングが来るわ」と何となくわかると不安が消えたりするんです。

あとは、逆に軸が固まりすぎていて揺らがないと不健全だなと思えるようになりました。2〜3周、このプロセスをくり返す中で、最近ようやくそう感じられるようになったというのが、正直なところです。

杉山 盛りだくさんのお話をありがとうございました!

(了)

※トークイベントの話をより深く理解したいという方は、加藤遼さんの著書『Life is ART , Life is Journey 探究と表現の旅』をぜひご覧ください。

※さらに「地方副業」「プロボノ」のポイントを詳しく知りたい方は、『オンリーワンのキャリアを手に入れる 地方副業リスキリング』(杉山直隆/著、南田修司/監修、自由国民社)をぜひご覧ください。

https://amzn.to/46NWmQM